世田谷区玉川2-4-1 レフィーユ二子玉川403 二子玉川駅から徒歩5分

三軒茶屋、千歳烏山、仙川、成城学園、千歳烏山、溝の口、武蔵小杉、渋谷、新宿ほか

/ 土曜9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

※事前予約で日祝対応します

【判定フローチャート】同族株主のいる会社の非上場株式の評価方法

こんにちは、世田谷相続専門税理士事務所です。

被相続人から贈与または相続した非上場株式をどのように評価すればよいのでしょうか。上場会社の株式は証券取引市場で取引されることにより株価が形成されるため、株式の評価の難しい問題はでてきません。では上場会社のような取引市場がない非上場株式の場合はどのように評価すればよいのでしょうか。

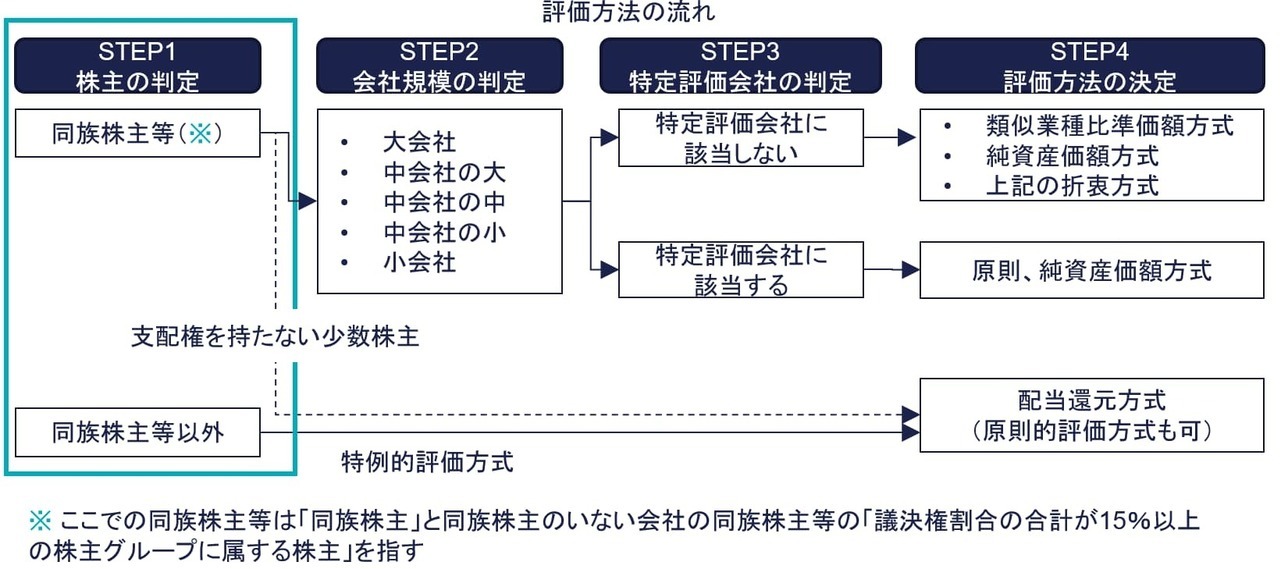

財産評価基本通達では、非上場株式を「取引相場のない株式」として、株式の評価方法を定めています。非上場株式を評価する流れは以下のとおりです。

本記事では上記のうち「株主の判定」を取り上げます。そのなかでも「同族株主のいる会社」の株式を取得した場合の株式の評価方法をお伝えします。

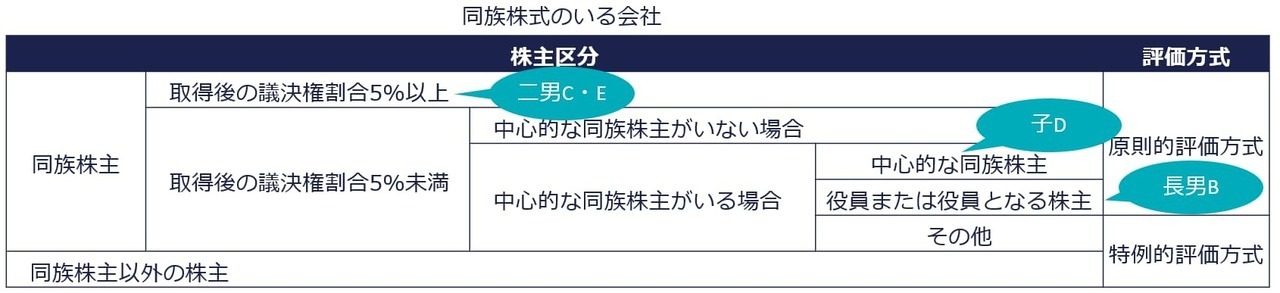

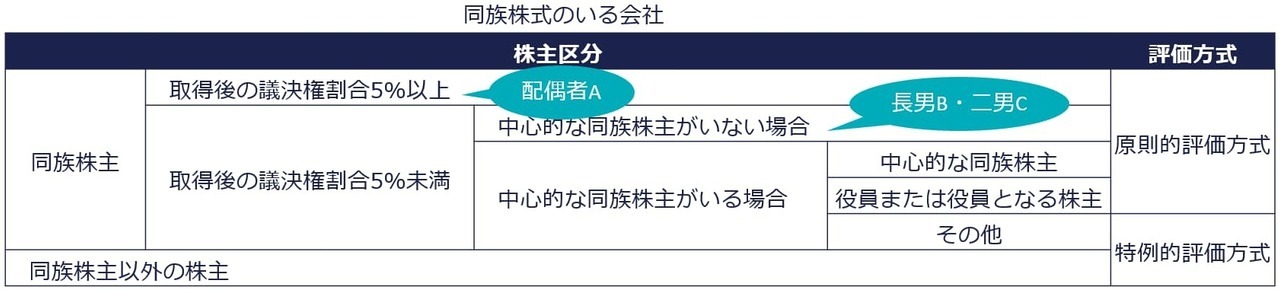

同族株主のいる会社では、基本は同族株主の有する株式を原則的評価方式、同族株主以外の株主の有する株式を特例的評価方式の配当還元方式で評価します。役員でも中心的な同族株主でもない取得後の議決権が5%未満の同族株主が取得した株式も特例的評価方式の配当還元方式で評価します。

- 同族株主の有する株式 → 原則的評価方式

- 同族株主以外の株主の有する株式 → 特例的評価方式

- 役員でも中心的な同族株主でもない取得後の議決権が5%未満の同族株主が取得した株式 → 特例的評価方式

非上場のオーナー企業であれば、大抵は「同族株主のいる会社」に当てはまるでしょう。被相続人から同族株主のいる会社の非上場株式を取得した場合に、その株式をどのように評価するのか理解したい方は、本記事を参考にしてください。

なお被相続人から取得した株式の会社が「同族株主のいない会社」の場合の株式の評価方法は、以下の記事で詳しく紹介していますのでそちらを参考ください。

関連記事

- 188 同族株主以外の株主等が取得した株式 国税庁

-

この記事の目次 [非表示]

- 判定フローチャート~同族株主がいる会社の株式の評価方法の流れ

- 同族株主のいる会社の株主が取得した株式の評価方法の概要

- 区分①:同族株主の取得した株式は原則、原則的評価方式(上表の上側)

- 区分②:同族株主以外の株主が取得した株式は配当還元方式に(上表の下側)

- 株式取得後の議決権割合により判定

- 役員の範囲と役員の時期

- 評価会社に同族株主がいるかどうかの判定

- 同族株主とは

- 同族関係者とは

- 親族の範囲

- 評価会社に同族株主がいるかどうかの判定例3つ

- 判定例①:同族株主のいる会社ー同族株主等の(30%基準)

- 判定例②:同族株主のいる会社(50%基準)

- 判定例③:同族株主のいない会社

- 中心的な同族株主とは

- 中心的な同族株主の範囲

- 中心的な同族株主に該当するかどうかの判定事例

- 同族株主のいる会社の株主が取得した株式の評価方法 判定例2つ

- 判定例①:中心的な同族株主のいる会社の株式の評価方法

- 判定例②:中心的な同族株主のいない会社の株式の評価方法

- (参考)小規模宅地等の特例の特定同族事業用宅地等との判定の違い

- 【具体例】小規模宅地等の特例の特定同族事業用宅地等との判定の違い

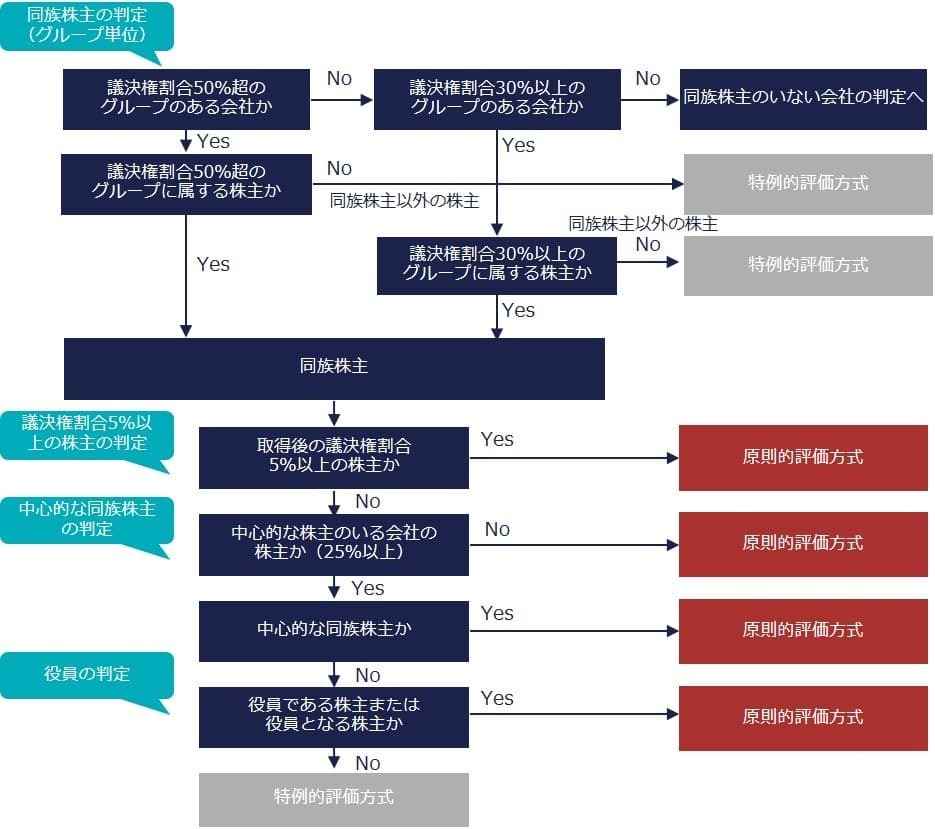

判定フローチャート~同族株主がいる会社の株式の評価方法の流れ

判定フローチャート~同族株主がいる会社の株式の評価方法の流れ

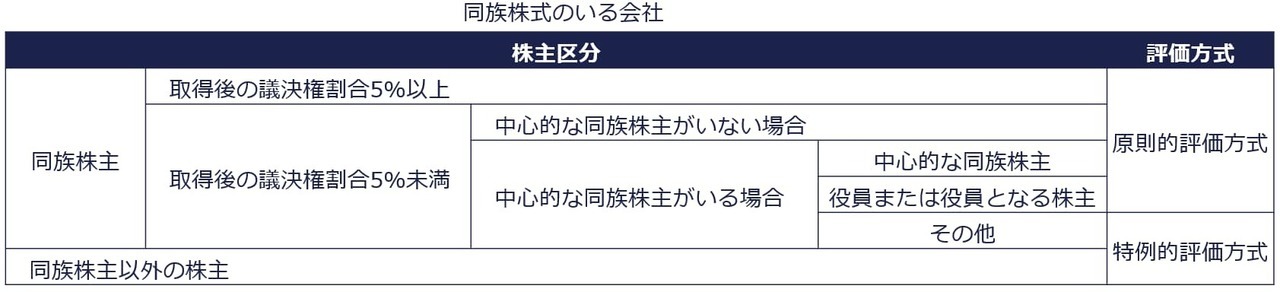

同族株主のいる会社の株主が取得した株式の評価方法の概要

同族株主のいる会社の株主が取得した株式の評価方法の概要

- 区分①:同族株主の取得した株式の評価方法

- 区分②:同族株主以外の株主が取得した株式の評価方法

区分①:同族株主の取得した株式は原則、原則的評価方式(上表の上側)

- ① 株式取得後の議決権割合が5%未満である

- ② 中心的な同族株主がいる会社である

- ③ 取得者本人が中心的な同族株主ではない

- ④ 取得者本人が課税時期に役員でない、または法定申告期限までと役員にならない

- ① 株式取得後の議決権割合が5%に満たない株主は、会社への発言権も小さいため会社への影響度は小さいと考えられます。

- ②③ 同族株主のいる会社において中心的な同族株主がいない場合は、会社への影響力は株主間でバランスが取れいている状態のため、株主1人の動きでもその株主の会社に与える影響は大きくなると考えられます。

- ④ 株式を取得した株主が役員に当たる場合、評価会社に一定の影響力を行使できる立場にあります。一方で株式を取得した者が役員に当たらない場合、その株主は会社への影響力が小さいと考えられます。

区分②:同族株主以外の株主が取得した株式は配当還元方式に(上表の下側)

(特例的評価方式)

同族株主いる会社において同族株主以外の株主が取得した株式は、特例的評価方式より評価します(上表でいうと下側)。

同族株主以外の株主は、基本的に少数株主であり自分の意志を会社の経営に反映するために株式を保有しているわけではありません。経営参加を目的として株式を保有しているのではなく、配当金の受け取りを目的としていると考えられますので、その株主が保有する株式は特例評価方式である配当還元方式により評価します。

株式取得後の議決権割合により判定

非上場株式の株主区分を判定するに当たって、議決権割合はすべて課税時期すなわち相続等による株式取得後の議決権の合計数を使います。議決権割合が5%未満であるかどうかや、後述する中心的な同族株主に該当するかどうかなどについて、相続等による株式取得後の状況において判定します。

役員の範囲と役員の時期

(役員の範囲)

役員とは、社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事の他これらの者に準ずる役員ならびに監査役および監事をいいます。

一般の取締役(いわゆる「平取(ひらとり))は含まれません。

(役員の時期)

役員に当たるかどうかは、相続や贈与により株式を取得したときの課税時期だけでなく、課税時期の翌日から相続税あるいは贈与税の申告期限までの間で判定します。

たとえば相続や贈与により株式を取得したときに役員でなくても、相続税あるいは贈与税の申告期限までの一定の時期に役員に就任した場合にも役員と判定されます。

反対に相続や贈与により株式を取得したときに役員だった者が、相続税あるいは贈与税の申告期限までに退任することもあるでしょう。この場合も役員と判定されます。その者が取得した株式は原則的評価方式により評価します。

つぎに同族株主とはどういった株主なのかをお伝えします。

評価会社に同族株主がいるかどうかの判定

非上場株式の評価方法の判定にあたっては、評価会社に同族株主がいるかどうかの確認から始めます。同族株主はつぎのように定義されています。

同族株主とは

同族株主とは、課税時期におけるその株式の発行会社の株主のうち、株主の1人およびその同族関係者の有する議決権割合が30%以上(議決権割合が50%超のグループがある会社については、その50%超)である場合におけるその株主およびその同族関係者をいいます。

株主の1人とその同族関係者の個人、同族関係者の法人を1つの株主グループとして考え、この株主グループの有する議決権割合をもとに同族株主かどうかを判定していきます。株主個人ではなく、同族関係者たとえば配偶者や子が所有する株式まで議決権割合に含めて判定することがポイントですね。

評価会社に議決権割合が50%超の株主グループがある場合、その株主グループに属する株主と同族関係者が同族株主に当ります。評価会社に議決権割合が50%超の株主グループがない場合は、他に議決権割合が30%以上の株主グループがあれば、その株主グループに属する株主と同族関係者が同族株主です。

同族関係者とは

ここで同族関係者とは、以下のものをいいます。

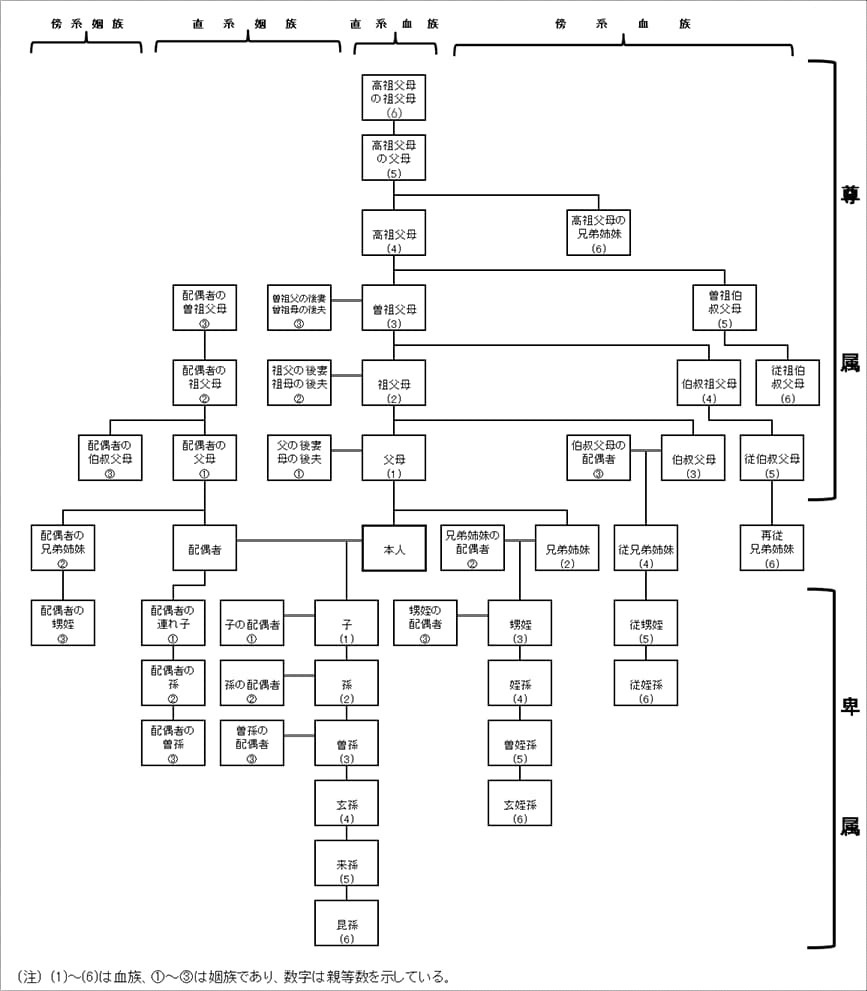

- ① 株主の親族(親族とは、配偶者、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいう)

- ② 株主と事実上婚姻関係と同様の事情にある者

- ③ 株主の使用人

- ④ 株主から受ける金銭その他の財産により生計を維持している者

- ⑤ ②③④の者と生計を一にするこれらの者の親族

- ⑥ 上記の株主等と特殊の関係のある法人

①株主の親族とは、民法で規定されている配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族です。つぎの項目に親族の範囲を図で示していますが、その範囲は相当に広いことがわかりますね。②法律上、婚姻関係のない事実婚の関係にある人や③株主に雇われている使用人も同族関係者に当ります。

④株主から受ける金銭などを日常生活の収入源としている者や⑤これら者と日常の生活資金をともにしている親族、いわゆる生計一親族を含みます。

⑥これらの株主が他の会社を支配している場合は、その会社も同族関係者に当ります。他の会社をしている場合とは、その会社の議決権数を50%超を保有しているなどが該当してきます。

同族関係者の定義のなかに出てきた親族とはどのような者かは、つぎの項目です。

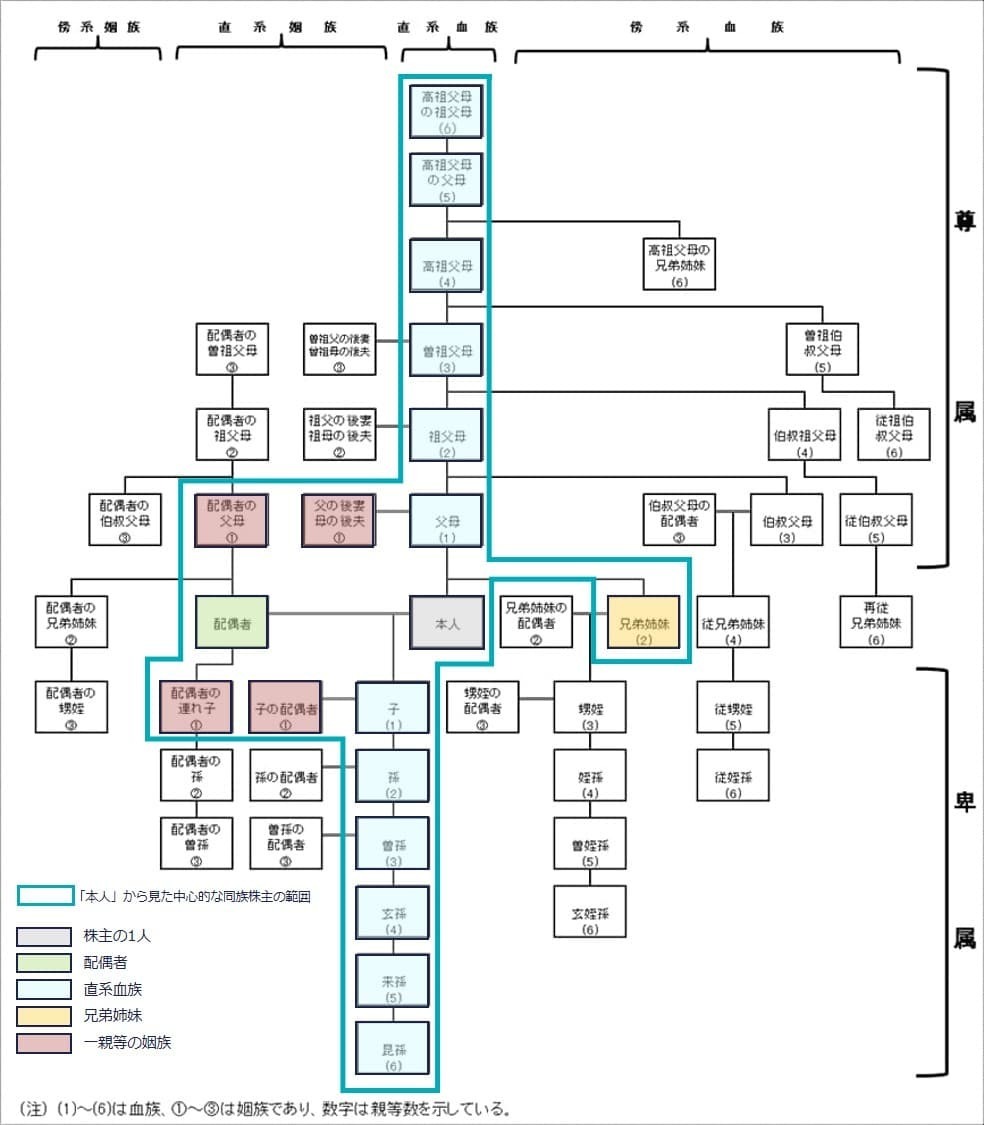

親族の範囲

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までをいいます(民法725条)。

- 6親等内の血族

- 配偶者

- 3親等内の姻族

図示すると以下のとおりです。親族の範囲はかなり広いことがわかります。

(出典:[No.1180 扶養控除|国税庁])

評価会社に同族株主がいるかどうかの判定例3つ

同族株主のいる会社と同族株主のいない会社の判定例3つを紹介します。

- 判定例①:同族株主のいる会社(30%基準)

- 判定例②:同族株主のいる会社(50%基準)

- 判定例③:同族株主のいない会社

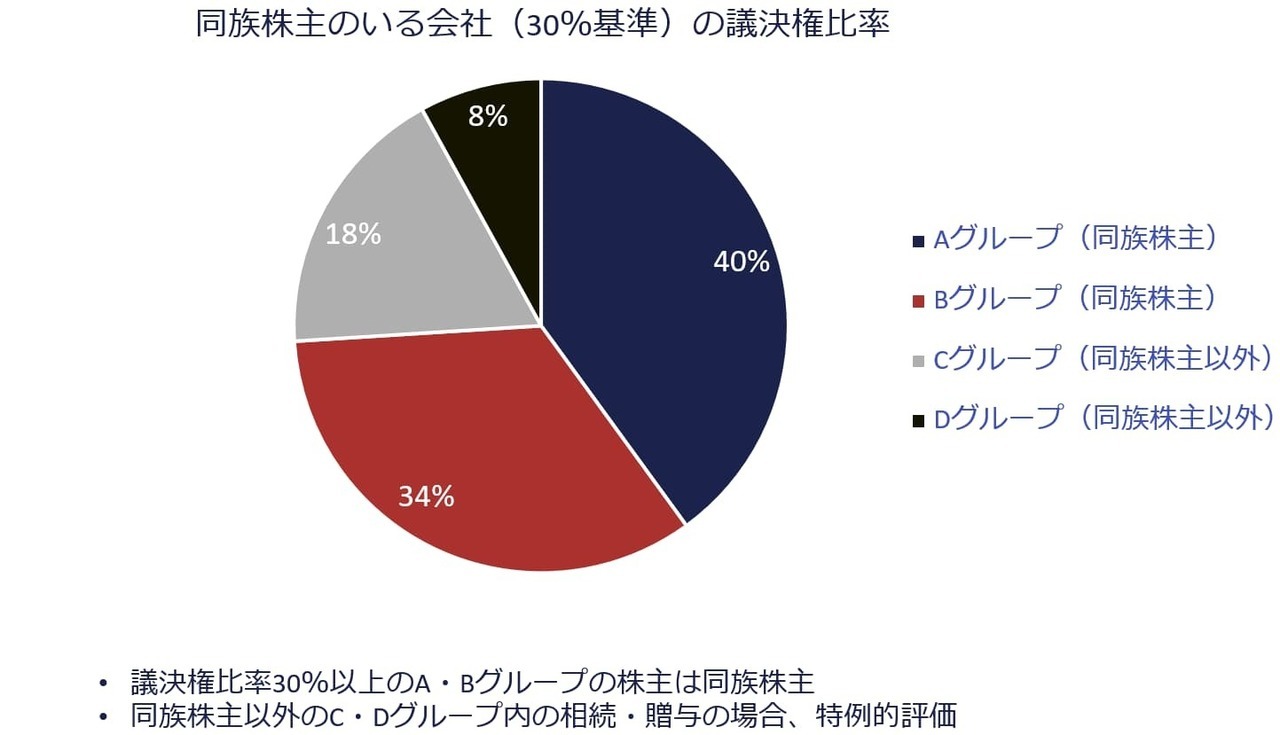

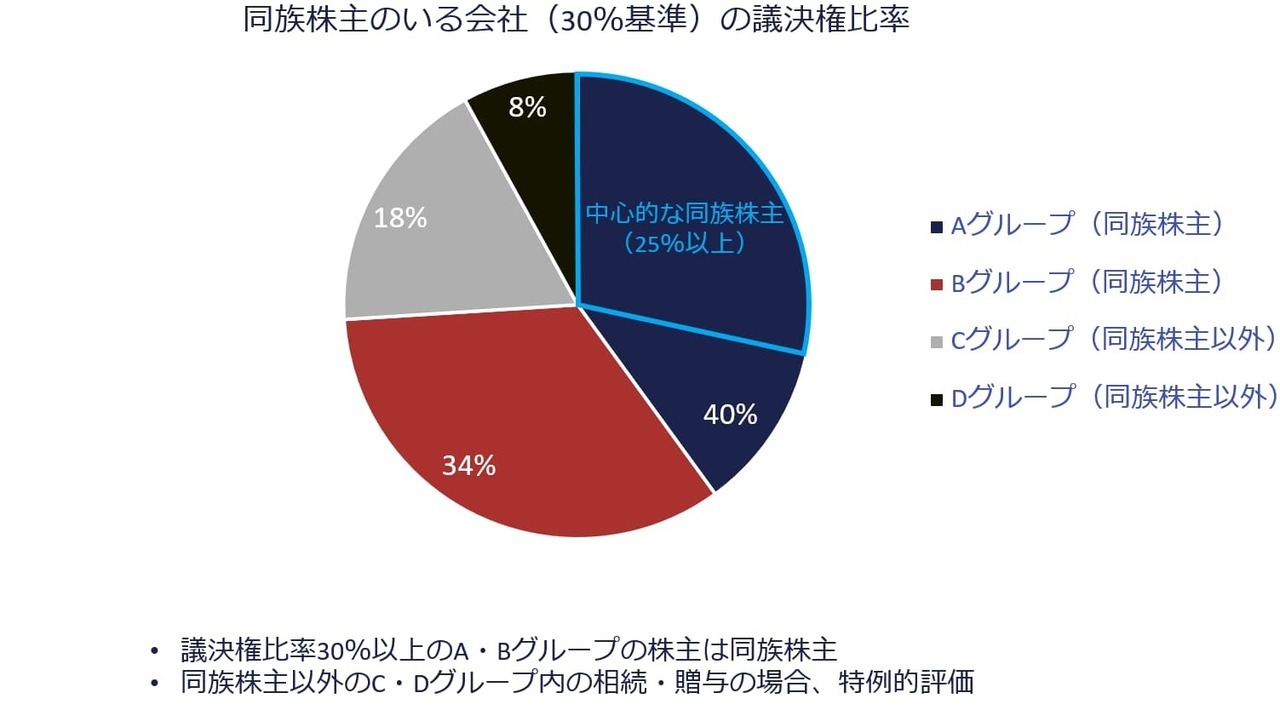

判定例①:同族株主のいる会社ー同族株主等の(30%基準)

課税時期現在の評価会社の株主の構成(被相続人から株式を取得した後)はつぎのとおりです。

評価会社に議決権割合が50%超の株主グループがある場合、その株主グループに属する株主と同族関係者が同族株主に当ります。評価会社に議決権割合が50%超の株主グループがない場合は、議決権割合が30%以上の株主グループがあれば、その株主グループに属する株主と同族関係者が同族株主でした。

評価会社はAグループの議決権割合は40%で、Bグループの議決権割合は34%です。どちらも議決権割合が30%以上の株主グループですので、Aグループ・Bグループに属する株主と同族関係者は同族株主です。他に議決権割合が50%超の株主グループがないですからね。したがって評価会社は同族株主のいる会社と判定されます。

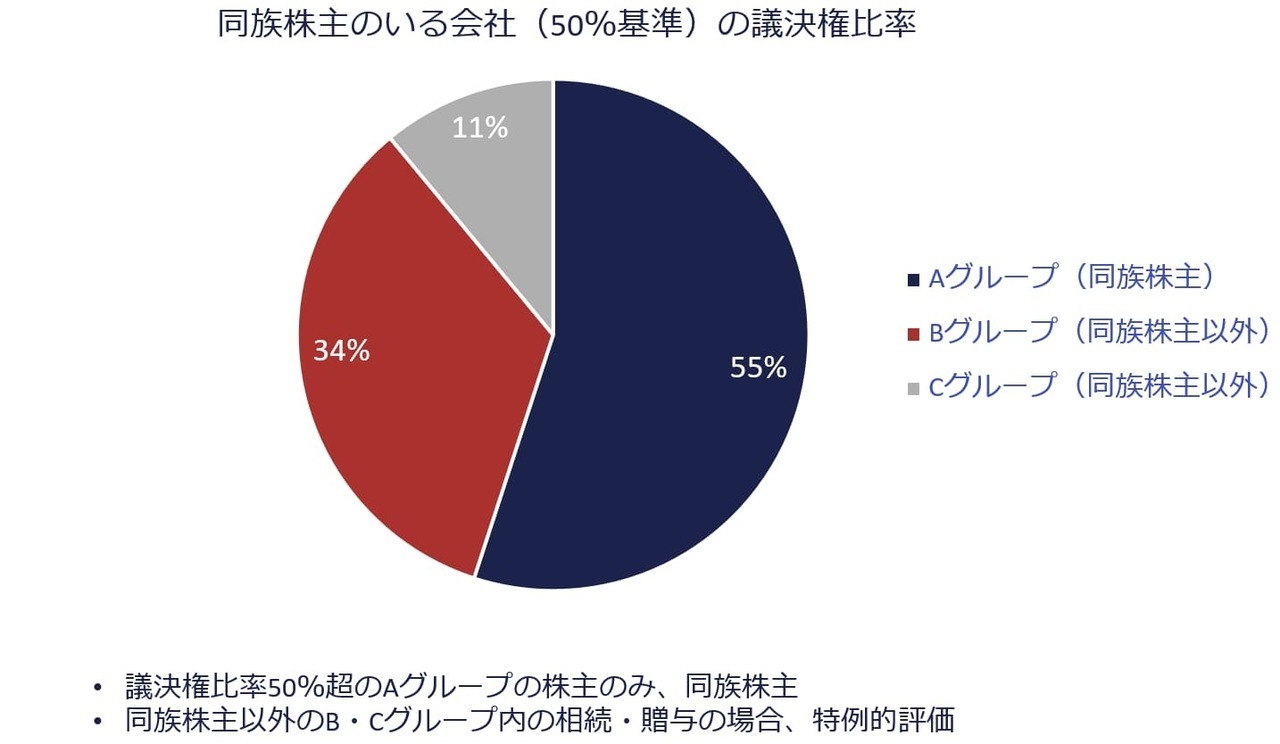

判定例②:同族株主のいる会社(50%基準)

課税時期現在の評価会社の株主構成はつぎのとおりです。

評価会社の最大の株主のAグループの議決権割合が50%を超えるので、Aグループに属する株主と同族関係者のみが同族株主となります。したがって評価会社は同族株主のいる会社です。

そのほかに議決権割合が30%以上の株主グループがあっても、その株主グループに属する株主と同族関係者が同族株主とはなりません。議決権割合50%超の株主グループは株主総会で普通決議を承認できる立場にあり、その他の株主グループは株主としての行動に相当の制限が加わりますからね。

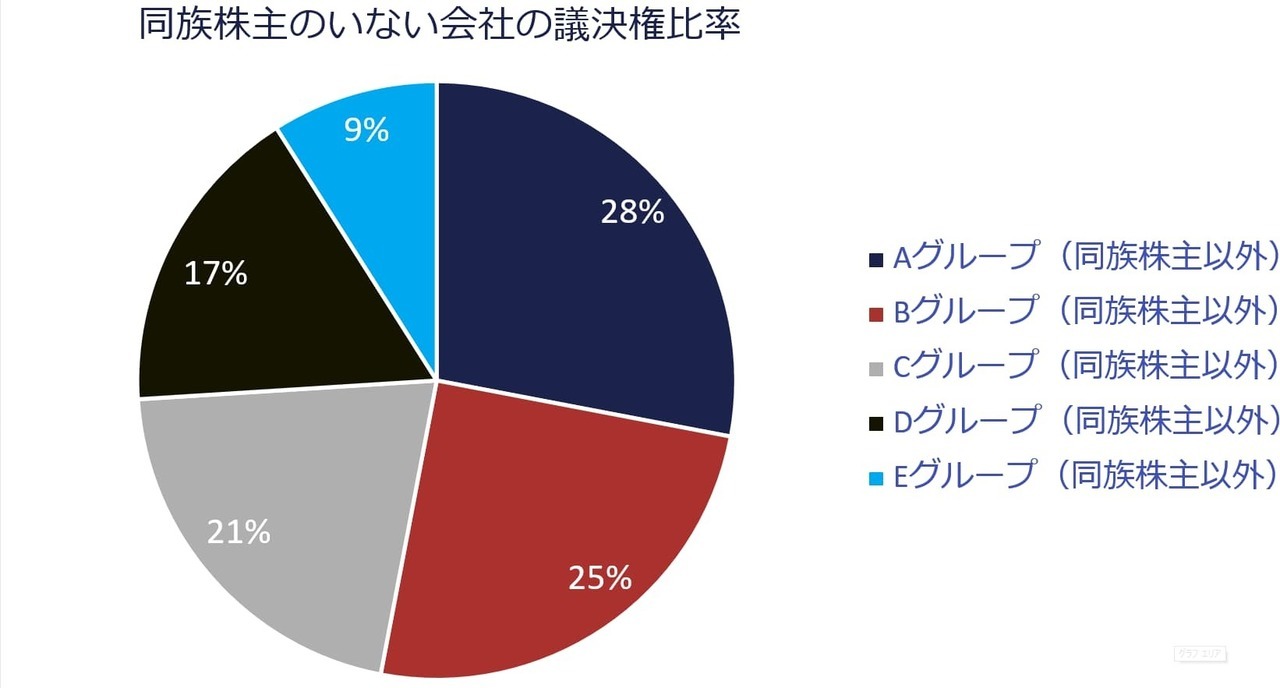

判定例③:同族株主のいない会社

課税時期現在の評価会社の株主構成はつぎのとおりです。

評価会社に議決権割合が30%以上の株主グループがいないため、同族株主に当たる者はいません。したがって同族株主のいない会社と判定されます。

つぎに中心的な同族株主とはどのような株主かをお伝えします。

中心的な同族株主とは

中心的な同族株主とは、つぎの①および②の要件の満たす株主をいいます。

① 同族株主であること。

② 課税時期において、同族株主の1人ならびにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹および一親等の姻族(※)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合のその株主

※これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含みます。

① 中心的な「同族株主」とあるので同族株主の一員であることが前提です。下図のようにAグループの同族株主なかに中心的な同族株主が存在するイメージですね。

② また中心的というからには、同族株主のなかでも以下のような株式を取得した株主と近しい親族などで構成された株主です。

- 同族株主の1人

- その株主の配偶者

- その株主の直系血族

- その株主の兄弟姉妹

- その株主の一親等の姻族

その中心的な同族株主の範囲を図示したのがつぎの項目です。

中心的な同族株主の範囲

ある株主が中心的な同族株主の範囲は、下図の青枠で囲った部分です。下図の「本人」は株式を取得した者です。

(出典:[No.1180 扶養控除|国税庁]を一部加工)

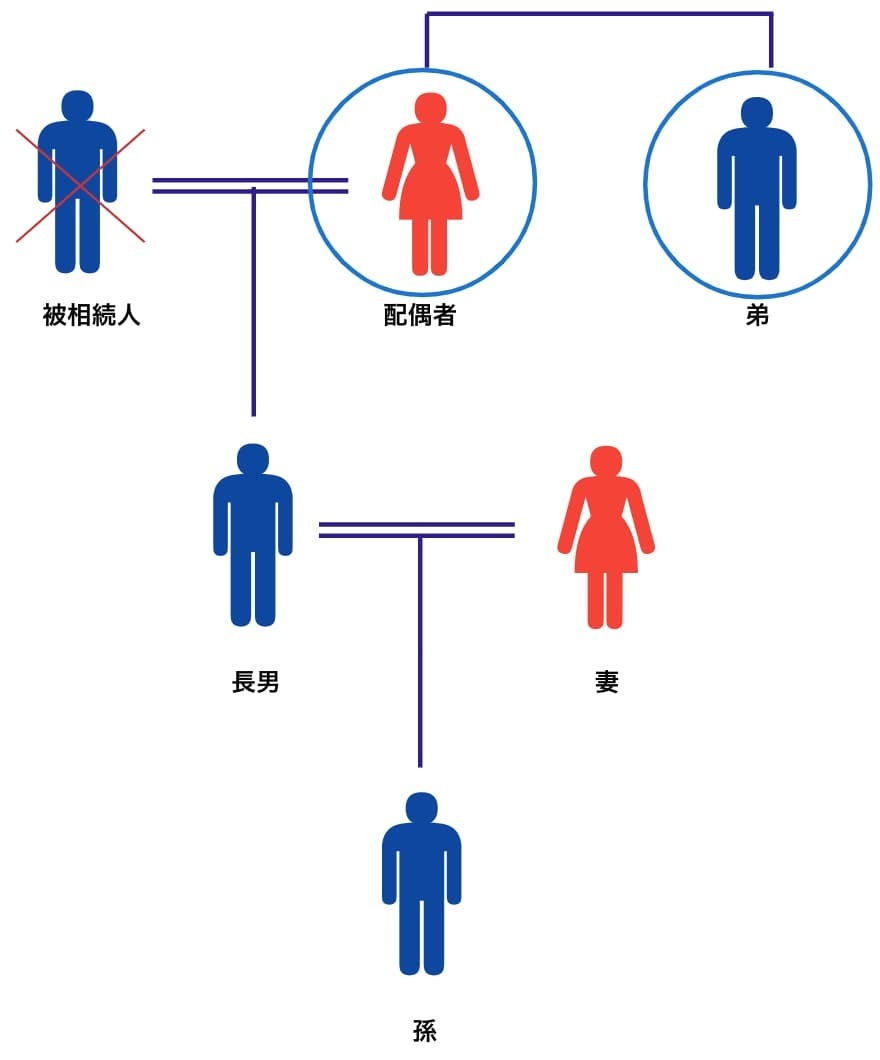

たとえば以下の親族図の場合に、配偶者と長男のそれぞれから見た「中心的な同族株主」を判定する場合に議決権を合計する者の範囲を考えます。

同族株主の判定ではグループ単位で考えていましたが、中心的な同族株主の判定は個々の株主の取得者単位で考えますので注意しましょう。

配偶者を中心に判定

中心的な同族株主が存在するかどうかの判定にあたって、配偶者を中心に判定する場合、「配偶者本人」以外に直系血族の「長男」「孫」、兄弟姉妹の「弟」、一親等の姻族の子どもの配偶者の「妻」の議決権割合を合計します。

(同族株主の1人)

- 配偶者

(配偶者)

- 該当なし

( 直系血族)

- 長男

- 孫

(兄弟姉妹)

- 弟

(一親等の姻族)

- 長男の妻

弟を中心に判定

中心的な同族株主が存在するかどうかの判定にあたって、弟を中心に判定する場合、「弟本人」と兄弟姉妹である「配偶者(弟から見た姉)」の2人の議決権割合を合計します。

(同族株主の1人)

- 弟

(配偶者)

- 該当なし

( 直系血族)

- 該当なし

(兄弟姉妹)

- 配偶者(弟から見た姉)

(一親等の姻族)

- 該当なし

同じ親族図でも配偶者から見たときと弟から見たときとで中心的な同族株主の範囲が変わることがわかりますね。つぎは中心的な同族株主に該当するかどうかを具体的に議決権割合を用いて確認していきましょう。

中心的な同族株主に該当するかどうかの判定事例

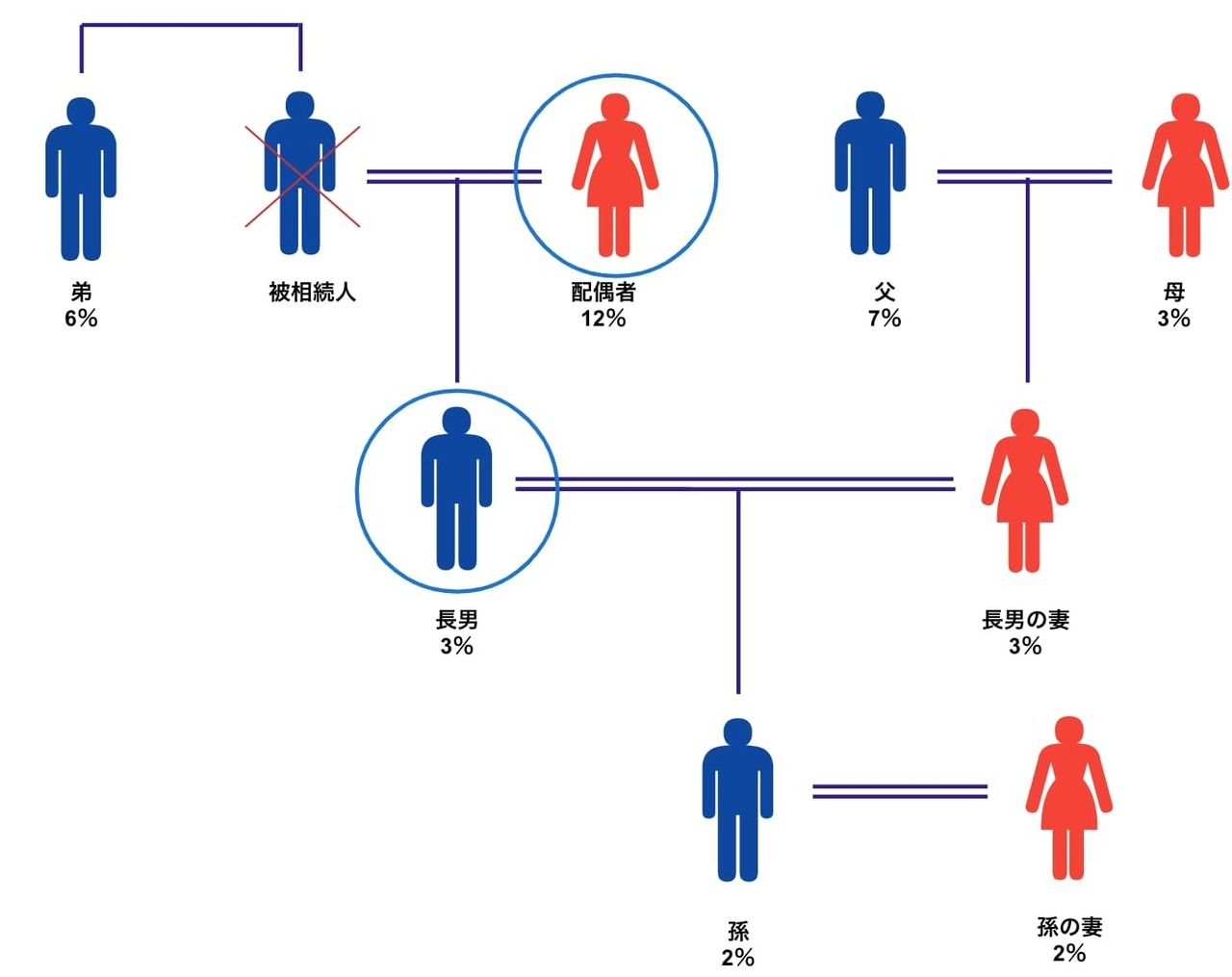

以下の親族図の場合、配偶者と長男が中心的な同族株主に該当することとなるかどうかを判定します。

配偶者を中心に判定

配偶者を中心に判定すると、以下のとおり議決権割合の合計は20%となり、25%を下回ることとなりますので、配偶者は中心的な同族株主になりません。

(同族株主の1人)

- 配偶者12%

(配偶者)

- 該当なし

(直系血族)

- 長男3%

- 孫2%

(兄弟姉妹)

- 該当なし

(一親等の姻族)

- 長男の妻3%

弟は、配偶者から見て義理の弟であり2親等の姻族なので、集計からは除かれます。

合計20%<25% ∴ 中心的な同族株主に該当しない

長男を中心に判定

長男を中心に判定すると、以下のとおり議決権割合の合計は29%となり、25%以上となりますので、長男は中心的な同族株主に当ります。

(同族株主の1人)

- 長男3%

(配偶者)

- 長男の妻3%

(直系血族)

- 配偶者(長男の母)12%

- 孫(長男の子)2%

(一親等の姻族)

- 父(配偶者の父)7%

- 孫の妻(子の配偶者)2%

合計29%≧25% ∴ 中心的な同族株主に該当

つぎの項目では同族株主がいる会社の株式の評価方法を具体例によりお伝えします。

同族株主のいる会社の株主が取得した株式の評価方法 判定例2つ

同族株主がいる会社における株式の評価方法の判定例2つをお伝えします。

- 判定例①:中心的な同族株主のいる会社の株式の評価方法

- 判定例②:中心的な同族株主のいない会社の株式の評価方法

判定例①:中心的な同族株主のいる会社の株式の評価方法

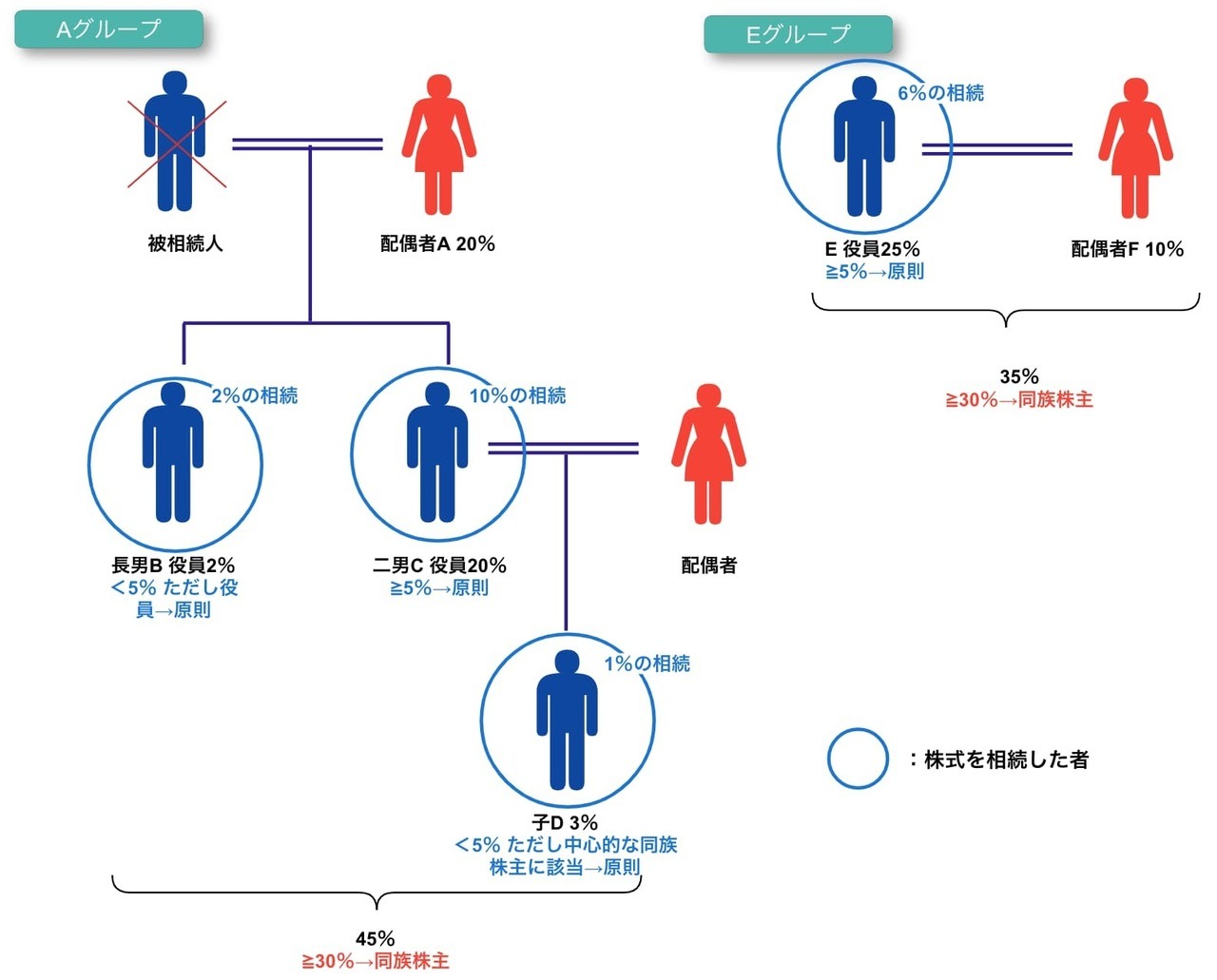

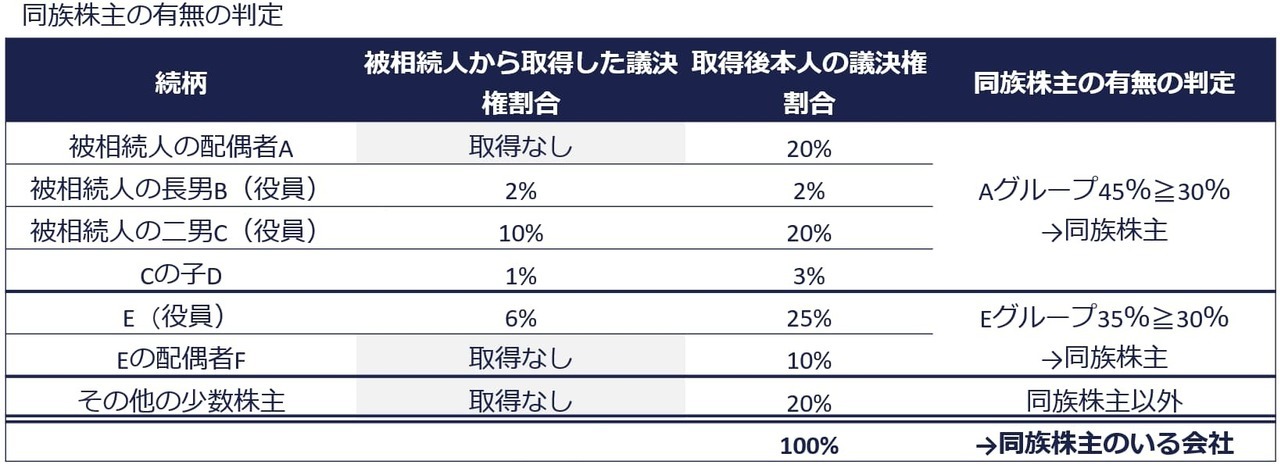

同族会社のいる会社において、中心的な同族株主のいる場合の株式の評価方法の判定です。被相続人の相続が開始したときの評価会社の株主構成(被相続人から株式を取得した後)は下図のとおりです。

被相続人の株式を長男B・二男C・子D・Eが相続または遺贈により取得した場合に、それぞれの取得者の株式をどのように評価するのか考えていきます。

被相続人から相続または遺贈により取得した株式の議決権割合

- 長男B:2%

- 二男C:10%

- 子D:1%

- E:6%

非上場株式の評価方法を判定する場合は、最初に評価会社に同族株主がいるかどうかを判定します。

評価会社が同族株主のいる会社に当たるかを判定

配偶者Aを中心にして考えるとB、C、Dは配偶者Aの同族関係者です。配偶者Aとその同族関係者の議決権割合の合計は45%であり、30%以上です。Eを中心にして考えるとFはEの同族関係者です。EとFの議決権割合の合計は35%であり、30%以上です。

その他の株主グループに50%超の議決権割合のものはないため、AグループとBグループに属している株主とその同族関係者が同族株主と判定されます。したがって評価会社は同族株主のいる会社に該当します。

被相続人の株式を取得した同族株主のなかに議決権割合が5%未満の者がいるので(長男Bの2%、子Dの3%)、つぎに評価会社に中心的な同族株主がいるかどうかを判定していきます。

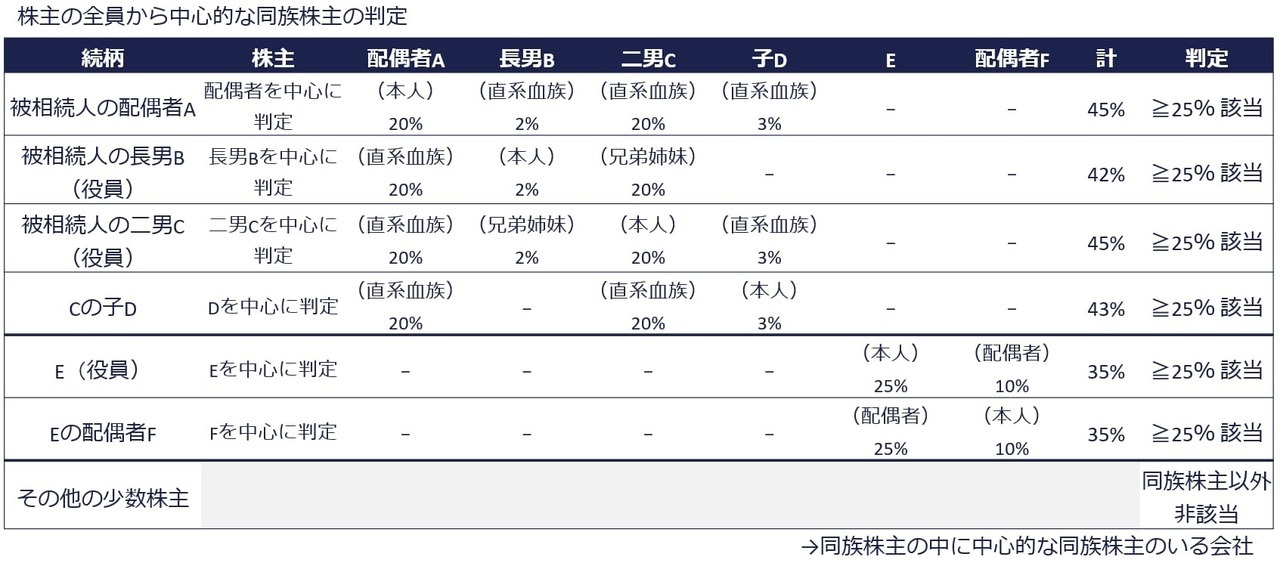

評価会社の株式の取得者が中心的な同族株主に当たるのかを判定

中心的な同族株主は、判定しようとする株主を基準にして、その株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹および一親等の姻族の議決権割合が25%以上である場合のその株主をいいましたね。

それぞれの株主を中心にして議決権割合を合計すると、少数株主を除く全員が25%以上の議決権割合を有しています。少数株主を除く全員が中心的な同族株主に当ります。

最後に被相続人の株式を取得した長男B・二男C・子D・Eの株式の評価方式を判定します。

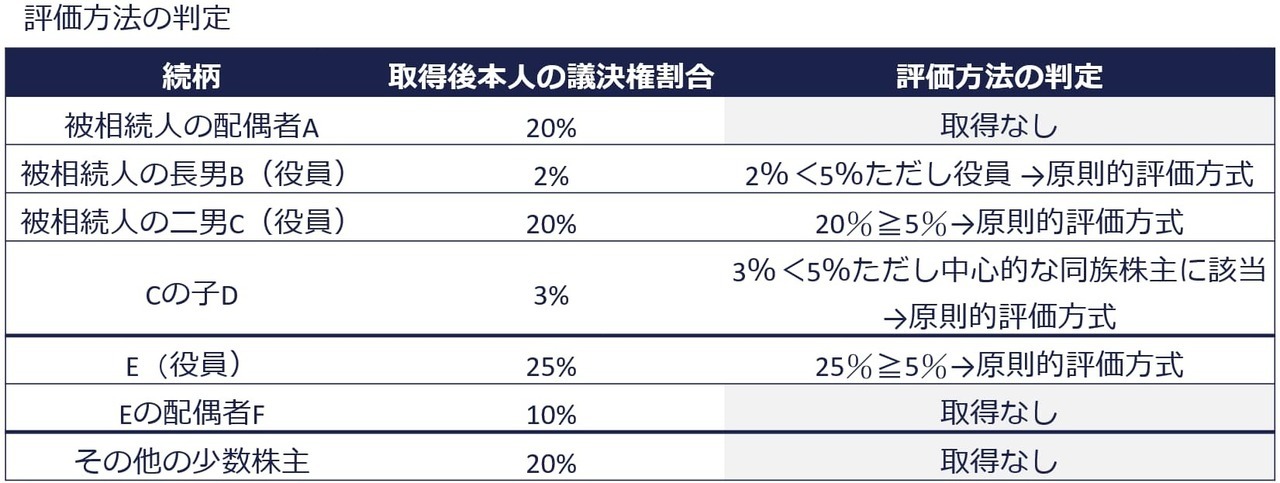

株式の評価方式を判定

被相続人から株式を相続または遺贈した長男B・二男C・子D・Eの株式の評価方式を判定します。

- 長男B 株式取得後の議決権割合は2%と5%未満ですが、役員のため、原則的評価方式。

- 二男C 株式取得後の議決権割合は20%と5%以上なので、原則的評価方式。

- 子D 株式取得後の議決権割合は3%と5%未満ですが、中心的な同族株主に当りるので、原則的評価方式。

- E 株式取得後の議決権割合は25%と5%以上なので、原則的評価方式。

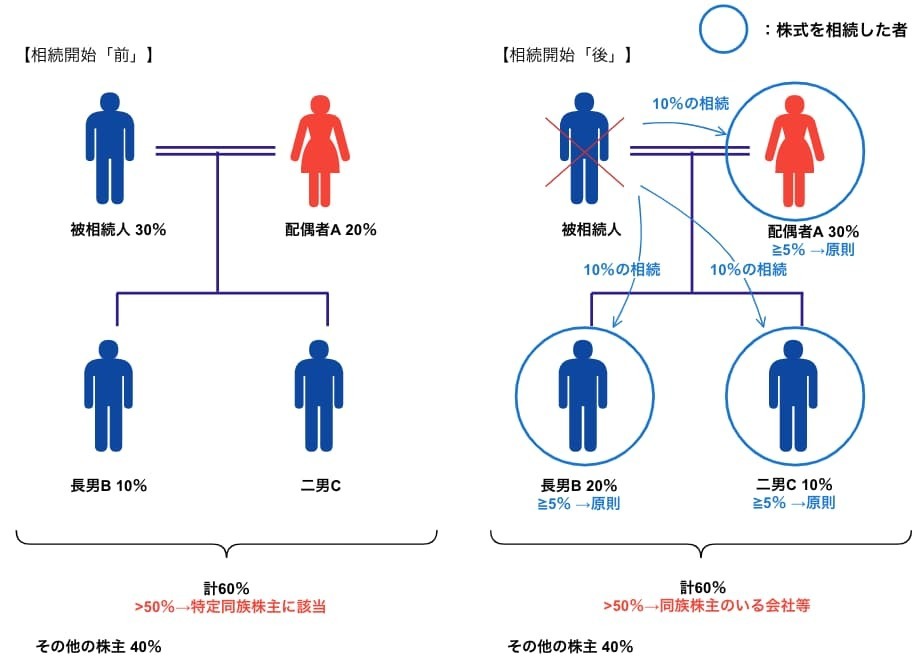

判定例②:中心的な同族株主のいない会社の株式の評価方法

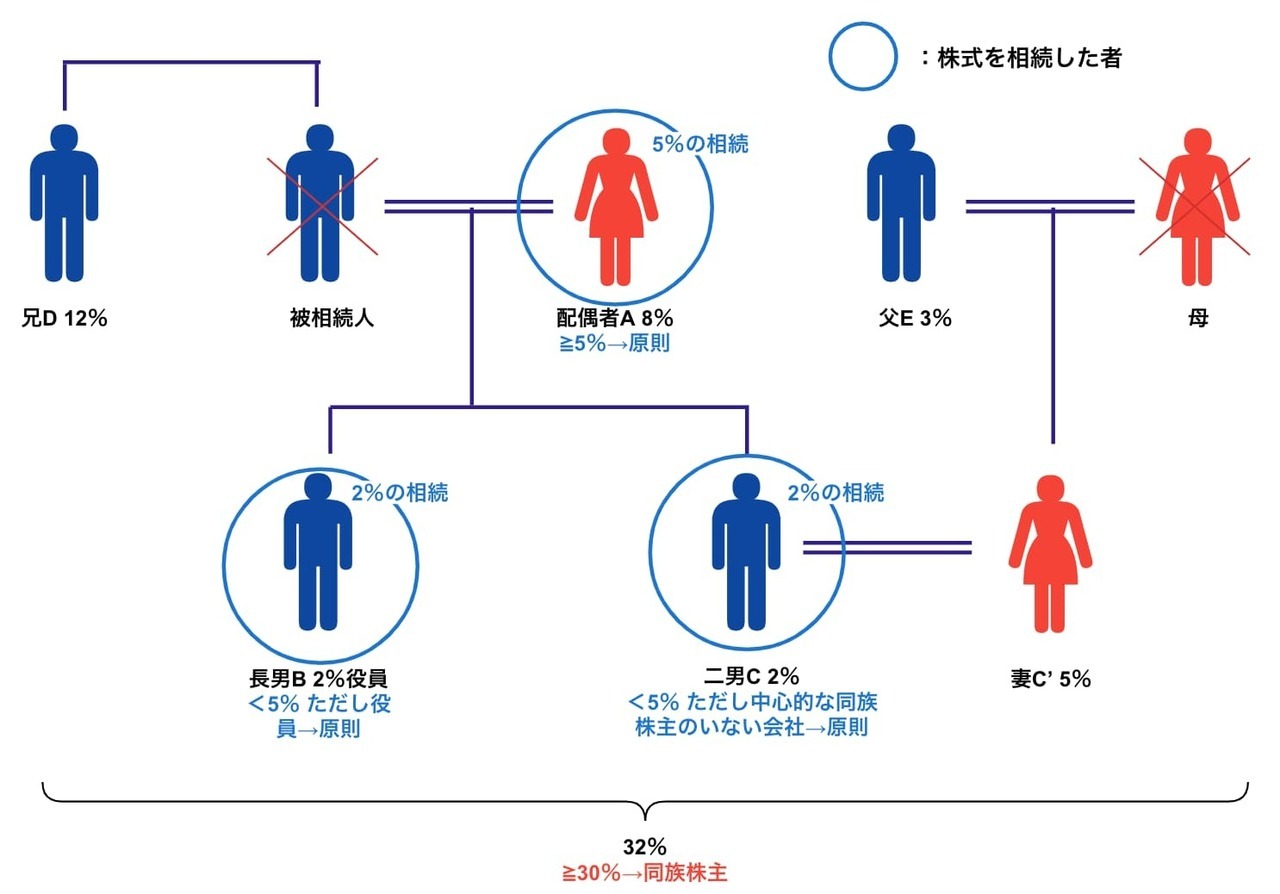

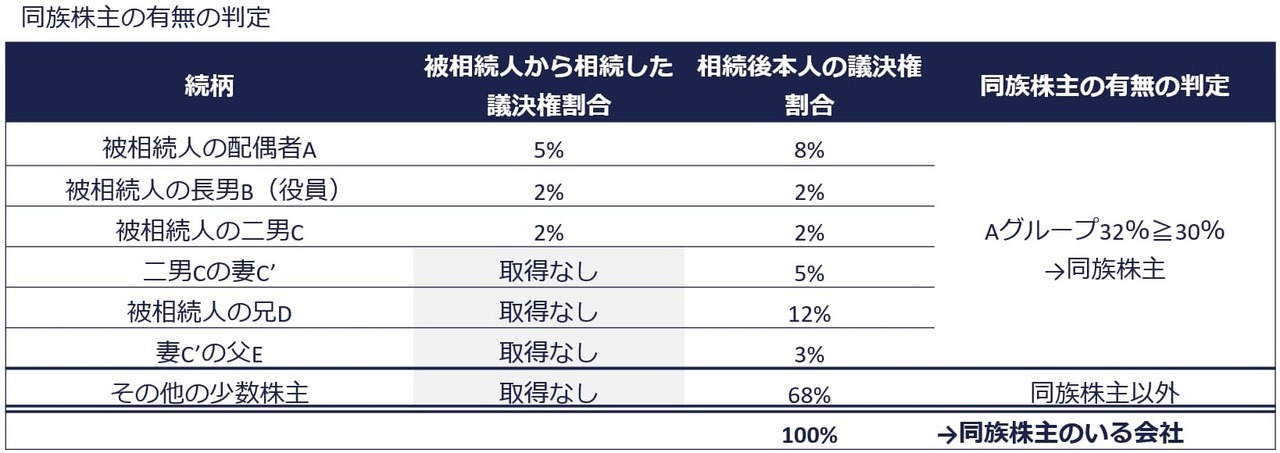

同族会社のいる会社で、中心的な同族株主のいない場合の株式の評価方式の判定です。被相続人の相続が開始したときの評価会社の株主構成(被相続人から株式を取得した後)は下図のとおりです。

被相続人の配偶者A・長男B・二男Cが株式を相続または遺贈により取得したとき、取得者の株式をどのように評価するのかを考えます。

被相続人から相続により取得した株式の議決権割合

- 配偶者A:5%

- 長男B:2%

- 二男C:2%

まず評価会社に同族株主がいるかどうかを判定します。

評価会社が同族株主のいる会社に当たるかを判定

配偶者Aを中心にして考えるとB、C、C’、D、Eは配偶者Aの同族関係者です。配偶者Aとその同族関係者の議決権割合の合計は32%であり、30%以上です。

Aグループの他に議決権割合が50%超の株主グループがいないため、Aグループに属する株主と同族関係者は同族株主に当ります。したがって評価会社は同族株主のいる会社です。

被相続人の株式を取得した同族株主のなかに議決権割合が5%未満の者がいるので(長男Bの2%、二男Cの2%、父Eの3%)、つぎに評価会社に中心的な同族株主がいるかどうかを判定していきます。

評価会社の株式の取得者が中心的な同族株主に当たるのかを判定

中心的な同族株主は、判定しようとする株主を基準にして、その株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹および一親等の姻族の議決権割合が25%以上である場合のその株主です。

それぞれの株主を中心にして議決権割合を合計すると、すべての株主が25%の議決権割合を下回るため、全員が中心的な同族株主に当たらないと判定されます。

最後に被相続人の株式を取得した配偶者A・長男B・二男Cの株式の評価方式を判定します。

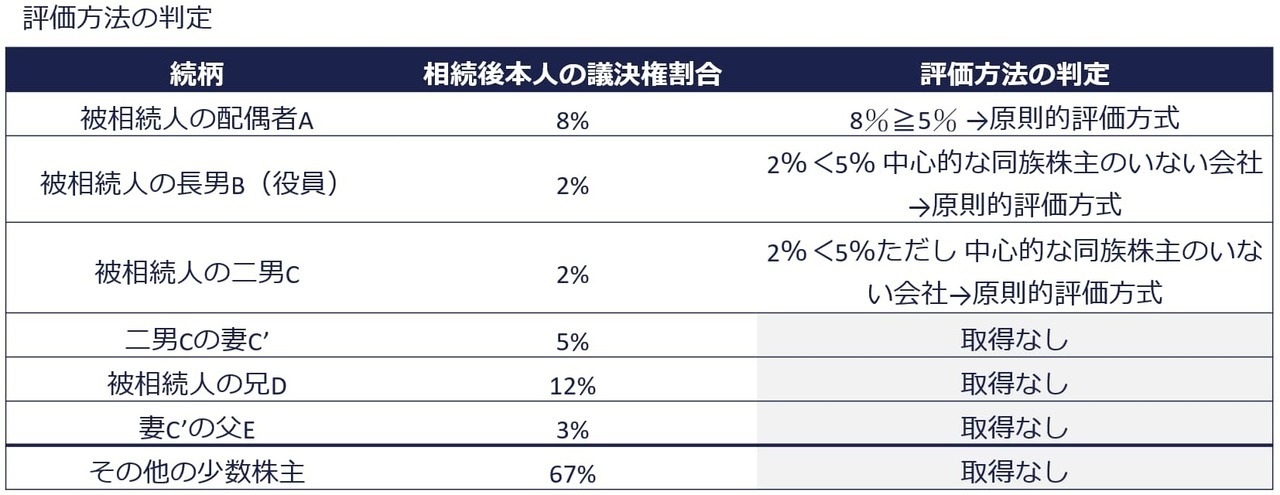

株式の評価方式を判定

被相続人の株式を取得した配偶者A・長男B・二男Cの株式の評価方式を判定します。

- 配偶者A 株式取得後の議決権割合は8%と5%以上。原則的評価方式。

- 長男B 株式取得後の議決権割合は2%と5%未満ですが、中心的な同族株主がいない会社のため、原則的評価方式。

なお株式を取得したものが課税時期に役員かまたは法定申告期限までに役員となる株主であれば、評価会社に中心的な株主がいる、いないかを問わず、その株主が取得した株式は原則的評価方式により評価します。

長男Bは株式取得後の議決権割合は2%と5%未満であるが、役員であることから原則的評価方式を適用すると考えてもOKです。

- 二男C 株式取得後の議決権割合は2%と5%未満ですが、中心的な同族株主がいない会社のため、原則的評価方式。

二男Cに関して、財産評価基本通達では株式の取得者本人が中心的な同族株主ではなくても、評価会社のなかに他に中心的な同族株主がいなければ、会社の経営への影響度は大きいとして、その株主が取得した株式に原則的評価方式を適用します。

(参考)小規模宅地等の特例の特定同族事業用宅地等との判定の違い

非上場株式(取引相場のない株式)の株主区分は、株式取得「後」の議決権割合により判定します。一方で小規模宅地等の特例の特定同族会社に当たるかは、株式取得「前」の株式保有状況により判定します。

- 非上場株式(取引相場のない株式)の株主区分 → 株式取得「後」の株式保有状況により判定

- 小規模宅地等の特例の特定同族会社に該当するか → 株式取得「前」の株式保有状況により判定

(小規模宅地等の特例)

小規模宅地等の特例では特定同族会社を以下のとおり定義しています。

相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。

相続開始の直前、つまり株式取得「前」の株式保有状況により、小規模宅地等の特例の特定同族会社に該当するかどうかを判定します。

具体的により違いを見てみましょう。

【具体例】小規模宅地等の特例の特定同族事業用宅地等との判定の違い

上図の親族図表を確認してください。まず左側の親族図です。

小規模宅地等の特例

相続開始直前の各相続人による株式取得「前」の株式保有状況です。小規模宅地等の特例の特定同族会社に該当するかどうかは、こちらの株式保有状況により判定します。

被相続人とその親族等と合計した議決権割合は60%であり50%超を保有しているため、特定同族会社に該当します。

つぎに右側の親族図です。

取引相場のない株式の株主区分の判定

各相続人による株式取得「後」の株式保有状況です。非上場株式を評価するに当たって、どの評価方式を適用するかは、こちらの株式保有状況により判定します。

上図のとおり配偶者Aを中心とした株主グループの議決権割合は60%であり、50%超を保有しているため、同族株主のいる会社に当ります。

配偶者A・長男B・二男Cはそれぞれ議決権割合を5%以上保有しているため、各相続人が取得した株式は原則的評価方式により評価します。

小規模宅地等の特例の特定同族事業用宅地等については、下記の記事を参照ください。

相続税申告でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

現在、故人の相続税申告に関するサービスのみを提供しており、生前対策に関するご相談は承っておりません。

電話受付時間 平日・土曜 9:00〜18:00

※ ご自身で申告を予定されている方からのご相談には対応していないため、問い合わせはお控えください。また、ホームページに掲載している記事に関する質問は、ご遠慮しています。

お問合せ・ご相談

お問い合せフォームで24時間受け付けています。

現在、故人の相続税申告に関するサービスのみを提供しており、生前対策に関するご相談は承っておりません。

※自己申告を検討されている方で、内容確認のみを求める相談はご遠慮ください。

営業時間/定休日

営業時間

平日 9:00~20:00

土曜 9:00~18:00

(電話受付18時まで)

定休日

日曜・祝日

事前に連絡いただける場合、営業時間外・日曜祝日も対応しています。お気軽にご相談ください。

アクセス

〒158-0094

東京都世田谷区玉川2-4-1

レフィーユ二子玉川403

東急田園都市線「二子玉川」駅下車 東口より徒歩5分(玉川税務署近く)

車でお越しの場合、二子玉川ライズバーズモールP2駐車場のほか、近隣に複数のコインパーキングあり